Les lieux emblématiques précédents

L'édition 2024 dans l'Oisans et le plateau Matheysin

En 1940, Vizille accueille le président Albert Lebrun et sa femme Marguerite. Le couple s’installe près du château, alors résidence d’été des présidents de la République, chez leur gendre. Le 27 août 1943, il est arrêté par la gestapo et emprisonné dans le château d’Itter dans le Tyrol autrichien. Sa femme, quant à elle, reste à Vizille pendant toute la période de la guerre où elle témoigne du quotidien.

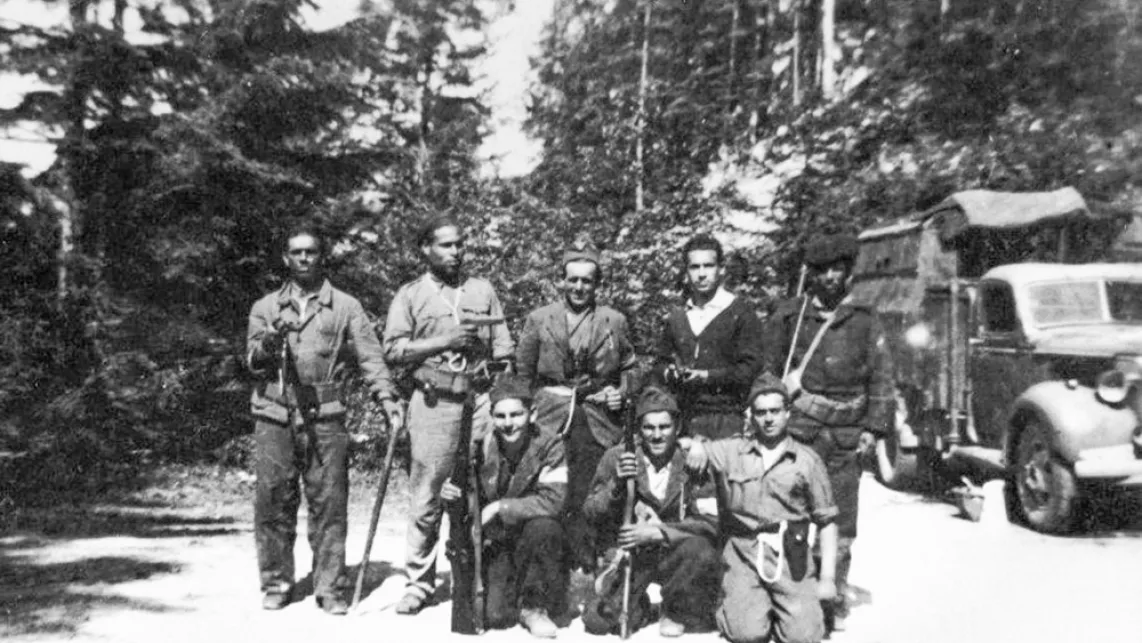

La Résistance s’organise à Vizille dès 1942, autour d’Henri Duée, dit Renne, et de Gabrielle Giffard, dite Ariel, tous deux membres du mouvement Combat. L’activité du groupe de résistants consiste d’abord en la diffusion de tracts et du journal du mouvement. Suite à la répression allemande de la fin de 1943, la Résistance se réorganise sous la forme militaire d’un groupe franc.

Un groupe de FTPF se forme également à Vizille autour de Germaine et Jean Vallier : le détachement Müller.

Les Allemands mènent une offensive à Vizille le 18 février 1944, 17 hommes sont arrêtés et déportés. En juin 1944, face à une situation de plus en plus intenable, le groupe franc rejoint le maquis de l’Oisans.

Les Américains entrent dans Vizille le 22 août. Une garnison allemande s’est retranchée dans le parc du château et est attaquées par les hommes de Lanvin. Face à l’action conjointe du maquis et de l’artillerie américaine, les Allemands fuient en direction de l’Italie.

Le 5 septembre 1944 se tiennent les Etats généraux de la Résistance. Les Comités départementaux de la Libération des Hautes-Alpes, de la Drôme, du Rhône, de la Savoie, de la Haute-Savoie et de l'Isère, issus de la Résistance se réunissent au château de Vizille. Ensemble, ils affirment au cours d'une assemblée solennelle « leur volonté de réaliser les véritables libertés républicaines et d'instaurer un régime de justice sociale ».

Le plateau Matheysin est marqué par l’activité minière. Dès le mois d’avril 1943, des grèves, des sabotages, des vols d’explosifs, initiés notamment par le Parti communiste, ralentissent considérablement la production. Les maquis FTP se multiplient sur le plateau et autour d’avril 1943 est créé le 1er bataillon FTP. Ils organisent les opérations de sabotages des mines autour des deux sièges d’exploitation des mines, La Mure et la Motte-d’Aveillans, et des installations hydroélectriques de la vallée de la Romanche. Une plaque rend hommage aux mineurs grévistes à La Mure.

Les 7 et 8 août 1944, des accrochages ont lieu avec les Allemands à La Mure. Le 9 août 1944, au lieu-dit Le-Pont-du-Prêtre, des résistants des FTP et de l’AS tentent d’arrêter une colonne allemande. 5 tombent au combat, les autres parviennent à s’enfuir. Les Allemands s’installent ensuite à Valbonnais. Le 11, ils exécutent sommairement 3 hommes qui se cachaient dans les bois. Le 13 août, les Allemands attaquent un maquis FTP installé à La Morte, 7 jeunes résistants du 1er bataillon FTP sont exécutés. Les Allemands font aussi 15 otages parmi les hommes de la commune et les emmènent à Grenoble. Ils ne sont libérés que le 21 août.

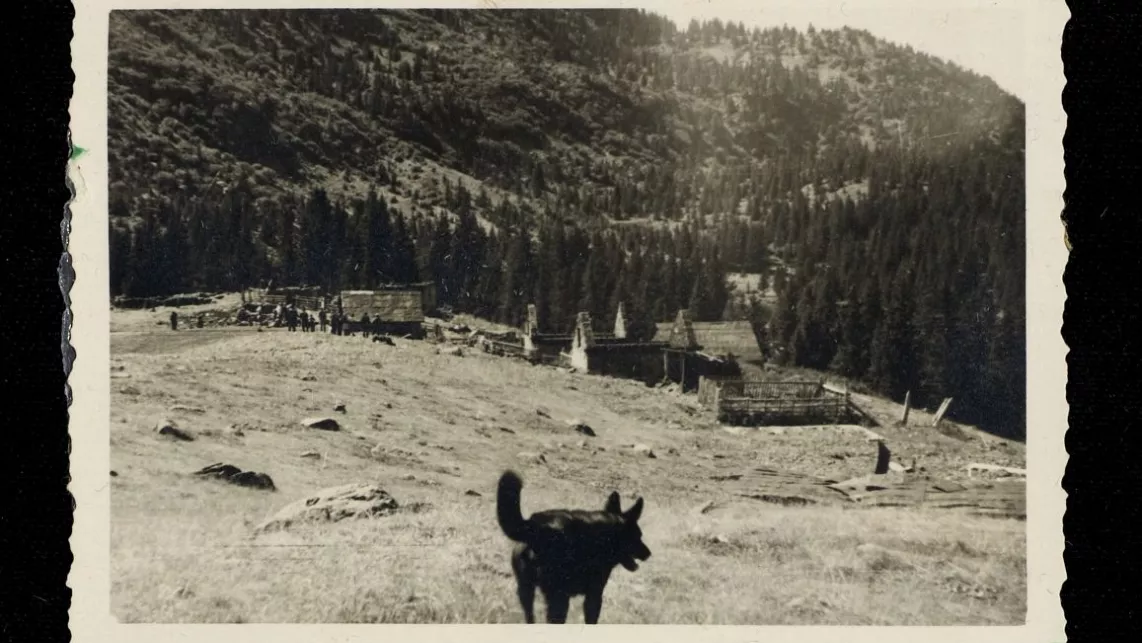

À partir du 9 août 1944, les Allemands délaissent le Vercors et se concentrent sur l’Oisans. La 157e division alpine bavaroise est chargée d’anéantir les maquis. Les Allemands attaquent le massif le 11 août et atteignent Séchilienne. Après avoir forcé le col du Lautaret, ils sont repoussés par un groupe mobile mais les maquis cèdent peu à peu. Seul le col du Glandon tient toujours.

La section Porte, un des six groupes mobiles créés par Lanvin pour structurer son secteur au début de l’été 1944, se fait surprendre au lac du Poursollet. La section est complétement anéantie. Son chef, Charles Vallin, est tué au cours des combats. Le médecin Émile Pardé est achevé à coups de crosse.

Né à Grenoble, le docteur Tissot fait ses études de médecine à Lyon. À la fin de l’année 1942, il entre en contact avec le docteur Payerne qui le charge d’organiser le futur service de santé du secteur 1. En juin 1944, il rejoint l’Oisans et entre en contact avec Paradis et Lanvin. Il installe un hôpital à l’Alpe d’Huez, au chalet du Signal.

Le 8 août, les Allemands attaquent l’Oisans. L’hôpital compte alors 32 blessés, dont 6 à transporter. La décision d’évacuer l’hôpital vers les hauteurs de l’Alpette et les pentes des Grandes Rousses est prise le 11 août. La progression est lente et difficile, en raison de l’état de certains des blessés. Ils reçoivent néanmoins l’aide des « 11 Américains tombés du ciel », dont le bombardier s’était crashé plus tôt près de Gap. Protégeant l’évacuation, les maquisards de l’Oisans combattent une division de chasseurs-alpins allemands sur les hauteurs de l’Alpette et en sortent vainqueurs le 14 août 1944.

Le mémorial de l’Infernet, situé à Livet-et-Gavet rend hommage au maquis de l’Oisans. Sur ce monument aux morts figure 187 noms de maquisards ayant combattu les Allemands jusqu’au 22 août 1944. La mémoire des résistants est également rappelée par d’autres monuments tels qu’une stèle située au Poursollet qui rappelle les combats du 13 août ainsi qu’une plaque à la Villette qui rend hommage aux victimes de l’attaque du 17 août, date à laquelle le hameau a été incendié.

En images

L'édition 2023 dans le Voironnais - Chartreuse

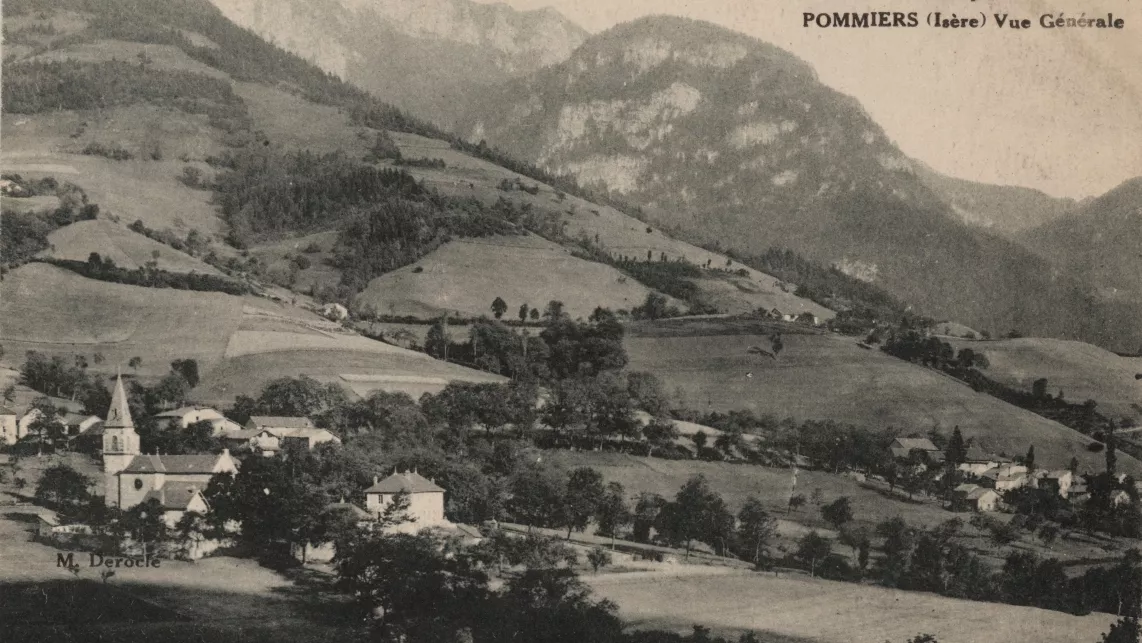

Seule grande ville de la Chartreuse, Voiron est la troisième agglomération de l'Isère après Grenoble et Vienne. Ville à la fois commerçante et industrielle et donc ouvrière, les deux idéologies dominantes y sont l’extrême droite et le radical-socialisme.

Dès l’été 1943, des actions directes sont entreprises par la résistance dans la ville : le restaurant Chauffour, lieu de rencontre des collaborateurs voironnais, Le Petit Voironnais, journal milicien ainsi que le local de la Milice sont les cibles d’attaques à la bombe.

En 1944, l’affaire Jourdan, du nom du chef de la Milice voironnaise, prend une ampleur nationale lorsque 4 lycéens et un surveillant du lycée la Nat assassinent Ernest Jourdan et sa famille, dont sa fille de 15 mois.

La rafle de la Martellière effectuée par la Gestapo à Voiron dans la nuit du 22 au 23 mars 1944, au hameau de la Martellière, conduit à la déportation de 18 personnes dont 16 enfants. Un seul a survécu. La rafle de La Martellière est, avec celle d'Izieu, le 6 avril 1944, et celle de la maison de la Verdière (près de Marseille), le 20 octobre 1943, l'une des trois rafles contre des maisons accueillant des enfants en zone Sud.

Entre la signature de l’Armistice et son entrée en vigueur, du 22 au 25 juin 1940, ont lieu les combats de Voreppe. Ce fait d’arme, l’un des rares glorieux de la déroute de 1940, donnera le sentiment aux Chartroussins d’avoir été invaincus.

Le 31 juillet 1944, un convoi allemand en direction de Lyon est interpellé par des tirs résistants. En représailles, des habitations sont pillées et incendiées, et cinq hommes sont pendus aux arbres de l’actuelle rue des Martyrs.

La ville est décorée de la croix de guerre en 1951.

Au printemps 1943, des réfractaires au STO et près de 150 Juifs sont cachés dans le village avec l’aide du maire, Auguste Villard, qui leur fournit des titres de ravitaillement. Le 1er octobre 1943, 10 gendarmes français et 4 policiers allemands lancent une rafle à l’Hôtel du Grand Som et déportent 18 Juifs. Le même mois, le groupe de l’abbé Pierre, qui s’était retranché dans le chalet du ski-club à la Scia, est attaqué et décide de quitter la Chartreuse pour le Vercors.

Au monastère de la Grande Chartreuse, les pères Chartreux accueillent, dès 1940, plusieurs dizaines de réfugiés puis des réfractaires au STO. Ils acceptent également que des armes soient cachées dans le monastère et transportées par leurs véhicules.

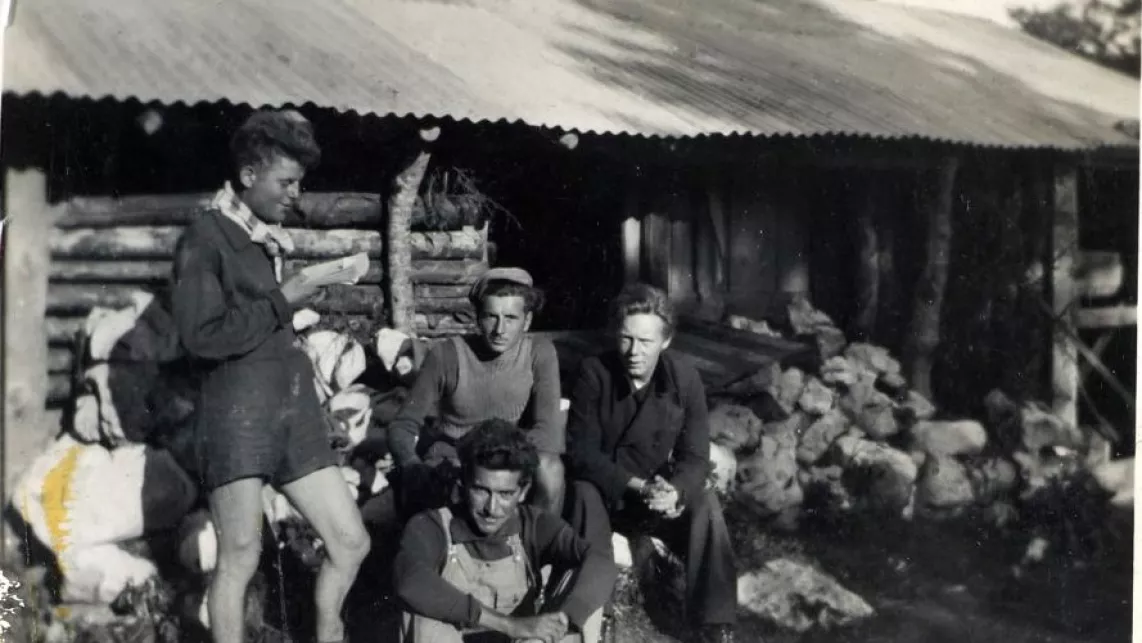

Plusieurs familles trouvent refuge dans la commune qui abrite également un Chantier de jeunesse. C’est aussi ici qu’en mars 1943, l’abbé Grouès (« Abbé Pierre ») installe un camp avec André Demirleau. Ce camp est installé aux Grands-Reynauds, dans une cabane, et se nomme Maquis Palace par dérision. Rapidement, le nombre de maquisards dépasse les capacités du camp et il devient urgent de l’encadrer. Des officiers de l’école des cadres d’Uriage montent alors régulièrement en Chartreuse pour former les maquisards. L’objectif de l’Abbé Pierre était ainsi d’apporter une éducation physique et morale aux maquisards, en les formant militairement mais aussi philosophiquement.

En juin 1943, Maquis Palace est attaqué par les Italiens. Le groupe de l’abbé Pierre décide alors de partir, d’abord au col de la Charmette (au camp Hibou Gris) puis au chalet du ski-club de Saint-Pierre-de-Chartreuse. Là-bas, ils sont de nouveau attaqués en octobre 1943 et décident alors de quitter la Chartreuse pour rejoindre le Vercors. Ils connaîtront une fin tragique en janvier 1944 puisqu’ils seront les premiers maquisards à mourir dans le Vercors, à Malleval.

En images

L'édition 2022 dans le Vercors

Le camp C3, installé près d’Autrans, est l’un des plus anciens camps du maquis du Vercors. D’abord nomade, il s’établit en juin 1943 au lieu dit « Les Carteaux » non loin de Fontaine-de-Gève. Dirigé par Roméo Secchi, il est composé de 40 hommes, majoritairement des réfractaires au Service du travail obligatoire, qui seront de tous les combats sur le plateau jusqu’à la dispersion du maquis.

Valchevrière tient une place à part entière au sein du plan Montagnards, imaginé par Pierre Dalloz, du fait de son belvédère, qualifié de « donjon du château ». Au cours de l’attaque allemande du 21 juillet, le canton de Villard-de-Lans tombe rapidement aux mains de l’ennemi. Le 22, une colonne de 300 allemands se dirige alors vers le belvédère gardé par Abel Chabal et ses hommes, vestige du 6ème BCA démantelé en 1942. Dans un combat à cinq contre un, Chabal et ses hommes se battent héroïquement jusqu’à faire reculer temporairement l’assaillant. Des renforts d’hommes, d’avions et d’artillerie arrivés dans la nuit permettent toutefois aux Allemands de faire tomber les résistants les uns après les autres. Le hameau de Valchevrière, inhabité et déjà partiellement ruiné, est finalement incendié par l’occupant. Celui-ci ne sera pas reconstruit, en mémoire des combats du Vercors.

Avant le terrible assaut du 21 juillet 1944, une première tentative d’incursion dans le massif est menée par les troupes allemandes le 13 juin 1944. Se sentant narguées par le verrouillage du massif et l’immense drapeau français flottant sur Les Trois pucelles au dessus de Saint-Nizier, les troupes allemandes lancent une attaque mais sont stoppées par les maquisards, alors électrisés par la victoire. L’attaque recommence le 15 au petit matin alors que les troupes allemandes, équipées d’armes automatiques lourdes faisant défaut au maquisards, reprennent cette fois-ci rapidement le dessus. Résistant jusqu’à leur dernier souffle, les blessés restés sur place sont froidement achevés et le village incendié. En souvenir de ce sacrifice, une nécropole militaire est érigée à Saint-Nizier le 21 juillet 1946.

Identifié comme terrain d’atterrissage principal des troupes alliées au sein du plan Montagnards, le village drômois de Vassieux-en-Vercors devient rapidement l’un des principaux centres de gravité des maquis du plateau. Hélas, après des parachutages alliés trop peu nombreux, c’est l’aviation ennemie qui assombrit le ciel de Vassieux, d’abord bombardé le 15 juillet 1944. L’aérodrome bâti par la Résistance et les habitants du plateau permet alors l’atterrissage de plusieurs dizaines de planeurs allemands débarquant plus de 400 hommes au cœur même du massif. Alors que la position est rapidement reprise et le maquis dispersé, les troupes allemandes incendient le village (détruit à 97%) et assassinent les 120 maquisards et les 73 habitants survivants avec une infinie cruauté.

En images

Courses d'orientation dans le Vercors

Venez en famille découvrir les deux parcours de courses d’orientations consacrés à l’histoire de la Seconde Guerre mondiale dans le Vercors :

- À Saint-Nizier-du-Moucherotte : parcours dédié à l’histoire du village pendant la Seconde Guerre mondiale.

- À Bois Barbu (Villard-de-Lans) : parcours dédié à l’histoire du Vercors pendant la Seconde Guerre mondiale.

Gratuit à télécharger ici et sur l’application Isère Outdoor.

L'édition 2020-2021 dans le Nord-Isère

En novembre 1942, 150 Allemands s’installent à Bourgoin et Jallieu (qui seront fusionnées en 1967). L’occupation pèse lourdement sur la population. Mais paradoxalement, elle craint moins les soldats de la Wehrmacht que la Milice française, davantage imprégnée des idées nationales socialistes et qui procède avec zèle à des actions violentes contre la Résistance du secteur 7. Bourgoin-Jallieu devient un haut lieu de Résistance : Ménie « Yvette » et Joseph Fracassetty « Remy », Claude Chary « Cordier » et Marcel Bonnet, habitants de Bourgoin, se réunissent pour la première fois en février 1941 au café des Marronniers pour constituer un premier groupe de Résistance, en lien avec le mouvement Libération-Sud de Lyon. Certains postiers de Bourgoin ou des membres du personnel de la SNCF feront également partis du combat. Les 22 et 23 août 1944 seront des jours décisifs pour la Libération.

Marcel Petit « Raoul » est une des figures majeures de l’organisation de la Résistance du Nord-Isère. Agent des PTT, il est mobilisé en 1939 et servira dans l’armée d’Armistice du régime de Vichy. À sa dissolution en 1942, il s’engage dans la Résistance au sein du NAP-PTT créé par le mouvement Combat. Dès lors, il recrute des personnes autour de Crémieu et entre en contact avec les figures de la Résistance de Bourgoin. Raoul intercepte également certaines communications afin de transmettre des informations aux mouvements de la Résistance lyonnaise. Il met aussi en place des maquis cachettes et repère des terrains pour de futurs parachutages. Arrêté en 1943, il reprend contact avec la Résistance à sa libération. Il rejoint ensuite les Forces françaises de l’intérieur où il est nommé capitaine de janvier à mars 1944. Raoul est arrêté une seconde fois le 28 mars 1944 dans la ferme des Thievon, aux abords de Lagnieu dans l’Ain. Incarcéré à la prison de Montluc à Lyon, il est torturé puis déporté en Allemagne. Rapatrié en juillet 1945, il décède en septembre suite aux mauvais traitements qu’il a subis. La Légion d’honneur lui est attribuée à titre posthume en 1960.

Après s'être distingué pour de nombreux faits d'armes lors de la Première Guerre mondiale, le marquis Xavier de Virieu prend part à la campagne de France en 1940 en tant que chef d’escadron. Il est fait prisonnier avant d’être relâché à cause de son état de santé. À son retour, avec son épouse Marie-Françoise, ils acceptent de camoufler du matériel et des armes dans leur château à Virieu, puis, entre 1942 et 1943, cache deux familles juives. Ils sont dénoncés à l'été 1943 et contraints de quitter le château, avec l’aide des Sœurs de Notre-Dame-de-Sion. Ils se réfugient alors dans l'Ain, puis dans le Trièves, à Chichilianne. De la Libération à 1946, Xavier de Virieu est désigné par le général de Lattre de Tassigny pour diriger la troisième école d’Uriage consacrée à la formation des Forces françaises de l’intérieur.

D’abord rattachée au secteur 2 Chartreuse en 1943, la Tour-du-Pin rejoint le secteur 7 en 1944 suite à la réorganisation opérée par Auguste Vistel « Alban ». Le secteur est alors sous le commandement de Marius Recordier « Bastian ». En 1942 et 1943, des Turripinois bravent les interdictions de Vichy, puis des Allemands, et fêtent le 14 juillet. Le 13 juillet 1943, « Bastian » et son groupe accrochent des drapeaux tricolores au sommet des plus hauts sapins du cimetière de la ville pour qu’ils soient visibles le jour de la fête nationale. Le 10 mai 1944, plusieurs centaines de soldats de la Wehrmacht opèrent une action de répression contre la ville afin de trouver des résistants et des Juifs. Si certains sont relâchés, treize sont envoyés au camp de Compiègne d’où ils sont déportés jusqu’au camp de Neuengamme le 4 juin. Seules sept personnes reviennent de déportation. Les Juifs sont quant à eux transférés à Drancy avant d’être déportés à Auschwitz-Birkenau d’où aucun ne revient. Le 16 mai 1944, quarante personnes sont prises en otage et transportées à Grenoble en représailles aux opérations menées par des maquisards.

En images

L'édition 2019 dans le Grésivaudan

Symbole de la mémoire des maquis du Grésivaudan. Il a été sculpté par Jacques Bertoux, ancien résistant de la compagnie Stéphane et inauguré en 1946.

Compagnie fondée par Georges Manusset "Bernard" en 1943, elle rejoint Belledonne la même année puis les Sept-Laux l'année suivant, suite à une dénonciation. Elle participe à la Libération en combattant à Vizille puis dans les Hautes-Alpes et en Italie.

Secrétaire de mairie à Domène, "Mimi" produit de faux papiers. Elle accueille des Juifs dans sa maison. Le titre de "Juste parmi les nations" lui est attribuée le 14 mars 1983.

Le fort devient, en juillet 1940, un centre de séjour surveillé réservé aux "indésirables français". À partir de 1942, des Juifs étrangers y sont internés.

En images

L'édition 2018 dans le Trièves

Fondé en 1936, le préventorium accueille des enfants atteints de la tuberculose. Pendant la guerre, les Guidi cachent des enfants juifs sous de fausses identités. Au total, une cinquantaine de juifs échappent à l'occupant.

À l'été 1944, vingt-cinq maquisards chargés de protéger le Pas de l'Aiguille sont attaqués par les Allemands. Ils se réfugient dans une grotte et sont assiégés par les ennemis. Malgré les balles, les dix-huit maquisards restants réussissent à s'enfuir.

En 1940, l'établissement est occupé par des garçons se consacrant à l'exploitation forestière dans le cadre des Chantiers de jeunesse. Lors de la fermeture en 1943, le monastère devient un refuge pour la Résistance. Le monastère est incendié par les Allemands en 1944.

Le premier maquis créé par Jean-Claude Rozan en 1943 dit "camp Rozan" est établi aux Fontettes. La même année, le "camp des Théologiens" formé par des étudiants protestants en théologie s'installe à La Sagne. Le maquis installé à Fontettes est attaqué en octobre 1943 après une dénonciation.

En images

L'édition 2017 dans les Chambaran

Lieu de naissance de Rose Valland, figure emblématique de la Résistance civile. Attachée de conservation au Musée du Jeu de Paume à Paris, elle est témoin, dès 1940, du pillage d'oeuvres d'art organisé par les nazis. Nommée capitaine de l'armée française en Allemagne en 1945, elle participe au rapatriement de 60 000 oeuvres dérobés.

M. Saint Rémy de Pélissier, propriétaire du château, accueille d'anciens de l'Ecole des cadres d'Uriage fermée fin 1942. Une résistance intellectuelle s'organise mais en décembre 1943, le château est attaqué et brûlé par les Allemands.

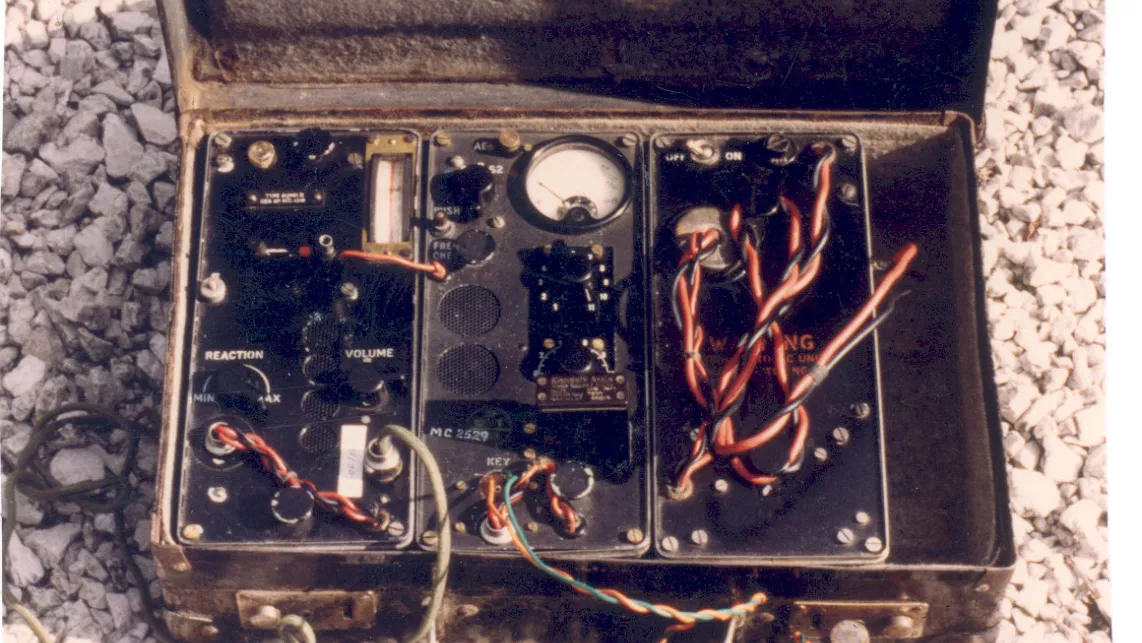

Yves Farge, journaliste au Progrès de Lyon, collabore aux premiers journaux de la Résistance et participe à la création du mouvement Franc-Tireur. C'est à Morette qu'il se réfugie avec pour mission d'unifier la Résistance et de mettre en place un réseau d'opérateurs radio. Il est désigné, en 1944, commissaire de la République pour la région Rhône-Alpes.

Yves Farge choisit, en 1943, La Forteresse, petit village perché, comme poste émetteur clandestin vers lequel convergent des informations venues de tout le département.

En images

L'édition 2016 à Grenoble

Lieu de casernement, occupée successivement par les Italiens puis les Allemands entre 1942 et 1944, son explosion est l’une des actions emblématiques de la Résistance.

Au 65, avenue Alsace-Lorraine, le café devient le point de rencontres des « patriotes » hostiles au régime de Vichy.

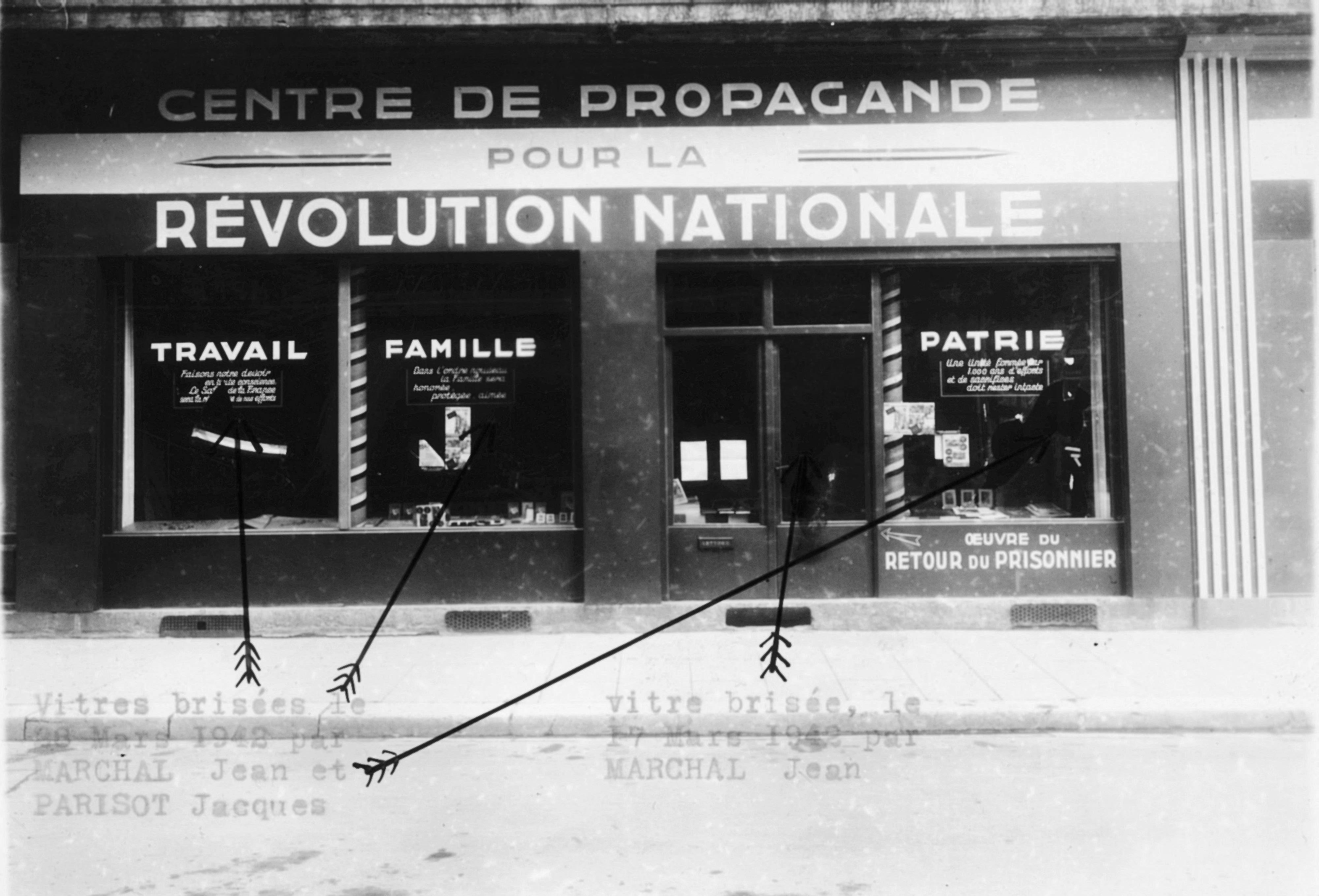

Créée le 30 janvier 1943, la Milice est le fer de lance de la Collaboration. Son rôle est de réaliser la « Révolution nationale », y compris par le maintien de l’ordre. En son sein, est créée une formation militaire et armée, la Franc Garde, dont le but est de lutter contre les ennemis de Vichy. Elle est installée au 6, place Victor-Hugo.

Fondée sur la devise « Travail, Famille, Patrie », la Révolution nationale met l’accent sur le retour à une société traditionnelle, patriarcale et hiérarchisée où règne l’ordre moral. Le centre est situé à l’angle de la rue Docteur-Mazet et de la place Victor-HugoNapoléon n’est pas le seul à s’être arrêté à l’Auberge qui porte son nom, c’est aussi QG des Américains à compter du 22 août 1944.

Actuel Musée dauphinois, sous l’Occupation il devient un lieu idéal pour cacher des armes et des documents clandestins grâce à ses dédales.

Adresse d'Isaac Schneersohn, qui fonde, en 1943, un centre de documentation qui donnera naissance au Mémorial de la Shoah à Paris.

Amis de combat, Paul Vallier et Jean Bocq ont mené des attaques plus audacieuses les unes que les autres et ont aujourd’hui leurs rues côte-à-côte.

Grenoble obtient en novembre 1944 la distinction de commune Compagnon de la Libération et c’est en cet honneur qu’a été nommée ainsi la grande esplanade parc Paul-Mistral.

L'édition 2015 à Grenoble

- Le Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère, 14 rue Hébert

- Le domicile d'Isaac Schneersohn (fondateur du Centre de documentation juive contemporaine), 42 rue Bizanet

- La caserne de Bonne, 48 boulevard Gambetta

- Square des fusillés, cours Berriat

- Esplanade des Communes Compagnons de la Libération, parc Paul-Mistral

- Place de la Résistance